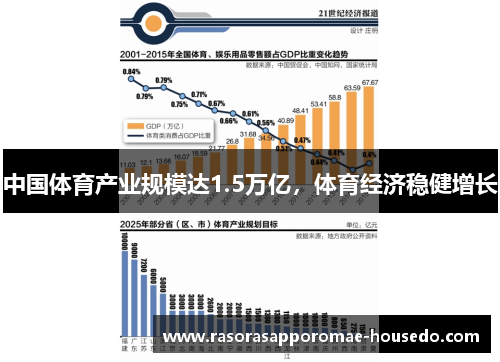

中国体育产业规模达1.5万亿,体育经济稳健增长

近年来,中国体育产业展现出强劲发展势头,总规模突破1.5万亿元,成为国民经济中不可忽视的增长极。政策红利释放、消费需求升级、技术创新融合、国际影响力提升等多重因素共同构筑了这一亮眼成绩。体育产业正从单一的赛事竞技向多元化、智能化方向延伸,涵盖健身服务、装备制造、文旅融合等多个领域。本文从政策驱动、消费升级、科技赋能、全球化布局四个维度,深入剖析中国体育经济高质量发展的内在逻辑与未来潜力。

1、政策红利持续释放

自《全民健身计划》等国家级战略实施以来,体育产业被纳入国家发展规划顶层设计。政府通过税收优惠、土地供应倾斜和专项基金支持,推动体育场馆建设和运营模式创新。例如,全国新建改建的智慧体育公园超过2000个,实现社区15分钟健身圈覆盖率超90%。

体育与教育、医疗等领域的政策联动效应显著。校园体育课时占比提升至10%,体教融合培养模式在基础教育阶段全面铺开。医保体系逐步将运动康复纳入报销范畴,全民健康管理理念加速渗透。

监管体系的完善为产业护航。体育产业标准化建设取得突破,赛事转播权交易、运动员经纪等细分领域出台专门法规。反兴奋剂大数据平台的上线,标志着行业治理进入精准化阶段。

2、消费结构深度调整

城镇居民人均体育消费突破3000元大关,个性化、体验式消费成为新趋势。冰雪运动渗透率三年增长4倍,城市马拉松参赛人次年均增幅达25%,折射出全民健身意识的根本性转变。

体育消费场景向线上线下融合延伸。Keep等健身APP用户规模突破3亿,智能穿戴设备年出货量超过1.2亿台。O2O模式激活夜间经济,24小时智能健身房覆盖率已达地级市80%。

银发经济与亲子消费形成增量市场。老年广场舞装备年销售额突破50亿,儿童体适能培训机构数量两年内翻两番。消费分层明显,高端滑雪装备市场增长率连续三年超40%。

3、数字技术深度融合

5G+AI技术重塑观赛体验。虚拟现实直播让CBA赛事沉浸式观赛用户增长300%,智能票务系统使大型赛事检票效率提升70%。数字孪生技术在亚运会场馆运维中节省能耗15%。

智能制造推动产业升级。安踏智能工厂实现从设计到交付周期缩短30%,李宁3D编织鞋面技术降低材料浪费40%。运动装备跨境电商年交易额突破800亿元,智能仓储系统降低物流成本25%。

大数据赋能精准营销。腾讯体育构建用户画像系统准确率达92%,抖音运动内容日均播放量超50亿次。AI教练覆盖3000万健身用户,个性化课程转化率提升3倍。

4、全球布局加速推进

国际顶级赛事落地数量创历史新高。2023年在中国举办的国际A类赛事达58项,F1中国站观赛人次突破20万。北京冬奥遗产转化效益显著,崇礼滑雪旅游人次年均增长45%。

自主IP赛事走向世界。中超联赛海外版权覆盖126个国家和地区,武林风搏击赛事在东南亚收视率稳居前三。李宁收购英国百年品牌后,海外营收占比提升至28%。

标准输出与人才流动双向活跃。国际体操联合会采用中国研发的AI评分系统,CBA选秀吸引30余国球员参与。体育留学人数五年增长4倍,国际体育组织中国籍高管占比提升至12%。

总结:

必威betway手机中国体育产业的万亿规模突破,标志着行业进入高质量发展新阶段。政策引导下的体系化建设、消费升级驱动的市场扩容、科技革命引发的业态创新、全球拓展带来的价值提升,形成了四轮驱动的增长格局。产业生态从单一竞技核心向全民健康、文化传播、智能科技等多维空间延伸,展现出强大的经济韧性和创新活力。

展望未来,随着银发经济与Z世代消费势能的持续释放,叠加元宇宙、量子计算等前沿技术的深度应用,体育产业有望催生更多新质生产力。在双循环发展战略指引下,中国正在从体育大国向体育强国稳步迈进,其发展经验将为全球经济复苏提供独特样本。产业边界的不断拓展,终将实现经济效益与社会价值的双重跃升。